L’histoire des sciences est jalonnée de grandes collaborations scientifiques. En 1761 puis en 1769, des astronomes observent le transit de Vénus devant le Soleil depuis l’Europe, la Sibérie, Terre-Neuve ou encore le Cap de Bonne-Espérance pour évaluer la distance entre la planète et son étoile. Plus récemment, l’équipe OPERA, rassemblant 200 physiciens venant de 13 pays, a fait la une des journaux scientifique : en détectant des neutrinos évoluant à une vitesse supérieure à celle de la lumière, elle a remis en question la théorie de la relativité restreinte édictée par Einstein en 1905. La science est-elle une entreprise globale, ou ces équipées multinationales sont-elles “l’arbre qui cache la forêt” ?

Un mouvement continu d’internationalisation

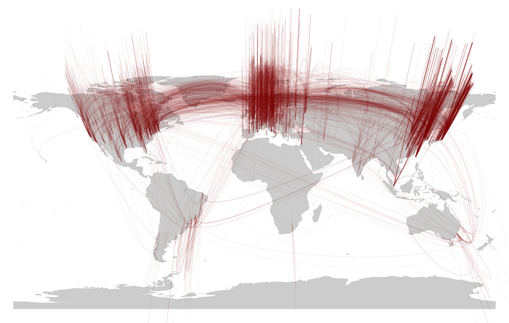

Des chercheurs néerlandais de l’université de Leyde ont analysé la production scientifique entre 1980 et 2009, soit plus de 21 millions de publications ! À partir des adresses de chaque co-auteur, ils ont calculé la “distance géographique de collaboration”, c’est-à-dire la distance séparant les auteurs les plus éloignés pour un même travail. Celle-ci a augmenté au cours de cette période, passant (en moyenne) de 334 km en 1980 à 1 553 km en 2009. Dans le même temps, la part des travaux impliquant plusieurs nationalités passe de 5% à 21%, lié à un doublement du nombre de co-auteurs pour une publication. Ces chiffres témoignent d’une dilatation des réseaux scientifiques, laquelle ne s’explique pas uniquement par l’augmentation du nombre de centres de recherche, mais bien par celle des collaborations internationales, notamment avec les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud).

Ce mouvement d’internationalisation cache des disparités entre les disciplines et les pays. Sans surprise, l’astronomie est la discipline la plus internationale (distance de collaboration voisine de 4300 km) : la reine de la big science s’est construite autour de grands projets internationaux impliquant de nombreuses institutions, afin de lever suffisamment de fonds pour financer des équipements très lourds. À l’autre bout de l’échelle, on retrouve la philosophie, l’histoire, la culture ou encore la littérature : les auteurs sont proches (quelques centaines de kilomètres les uns des autres), les sujets traités ayant pour la plupart une forte connotation locale et nationale. Enfin, les pays périphériques (Océanie, Asie du Sud-Est, Amérique du Sud) sont ceux qui nouent les collaborations les plus éloignées.

Les chercheurs sont-ils chauvins ?

Une autre étude conduite par des géographes de l’université de Giessen (Allemagne) vient modérer cette thèse, dénonçant le “mythe” de la mondialisation de la recherche scientifique. Elle s’intéresse à six réseaux de recherche, des communautés épistémiques constituées autour de thématiques variées, allant des algorithmes de compression d’image (tels que JPEG ou PNG) au virus H5N1 de la grippe aviaire, des nanotubes de carbone à l’ingénierie tissulaire (qui permet par exemple de reconstituer une dent). À partir des articles publiés, les chercheurs (tous issus d’Allemagne !) ont constitué le carnet d’adresses de chaque communauté : pour une distance donnée séparant deux chercheurs, ils ont déterminé le ratio entre le nombre de collaborations effectives et le potentiel maximum à cette distance. Ce rapport définit une probabilité de collaboration, laquelle décroit rapidement avec la distance : elle chute d’un facteur 100 entre une collaboration locale, liant des chercheurs distants de moins de 100 kilomètres, et une collaboration à grande distance (plusieurs milliers de kilomètres).

Au-delà de la simple distance, les géographes allemands se sont intéressés à la nationalité des chercheurs travaillant ensemble. Les collaborations internationales sont 10 à 50 fois moins fréquentes, et ceux pour tous les domaines étudiés. Par contre, une fois la décision prise de travailler avec des collègues étrangers, la distance semble ne plus avoir d’importance, et la probabilité de nouer une collaboration internationale ne dépend pour ainsi dire pas de la distance séparant les chercheurs.

Alors que la science est universelle dans son essence, et que ses outils, comme les journaux scientifiques ou les colloques, s’internationalisent de par la généralisation de l’usage de l’anglais, les collaborations restent principalement nationales, voire même locales. Au moment de décider le périmètre d’une collaboration scientifique, il semble encore difficile de dépasser les frontières nationales et de s’extirper de l’influence centripète des clusters locaux (comme les nouveaux PRES créés en France depuis 2006). Si ces études restent purement quantitatives et ne se penchent pas sur l’aspect qualitatif des collaborations internationales, elles illustrent la difficulté – certes en voie de se réduire – à nouer des contacts au-delà des frontières nationales, et doivent interroger les promoteurs les programmes internationaux de recherche lancés aujourd’hui.

Source : S. Hennemann et al., The Myth of Global Science Collaboration – Collaboration patterns in epistemic communities, arXiV, 13 octobre 2011 ; L. Waltman et al., Globalisation of science in kilometres, arXiV, 13 mai 2011.