Pour faire de la science, il vous faut (au moins) deux ingrédients : de bonnes idées et de l’argent. Malheureusement, les bonnes idées, comme l’argent, ne poussent pas sur les arbres, à portée de mains, mais doivent être récoltées patiemment. Pour ce faire, les chercheurs s’inspirent des travaux des confrères qui les ont précédés, avançant par itérations successives vers de nouvelles découvertes, et partent en quête de financements le plus souvent auprès des puissances publiques, qui ont mis sur pied au fil des siècles des institutions pérennes comme les universités et les organismes de recherche qui les salarient et leur apportent les ressources matérielles nécessaires à leurs expérimentations. Mais ce mécanisme, vertueux sur le papier, fonctionne-t-il ? L’argent va-t-il à la science la plus innovante, qui s’appuie sur les dernières avancées, ou a-t-il tendance à privilégier des chemins plus sûrs car plus établis ?

Science et prudence font-elles bon ménage ?

Le sujet est polémique depuis que le financement sur projets s’est installé dans le paysage de la recherche. Le symbole en est en France l’Agence nationale de la recherche (ANR), créée en 2005 et critiquée vertement ces dernières années pour la sélection draconienne qu’elle impose aux chercheurs en quête de subventions en raison de son budget contraint, le taux de sélection des projets ayant chuté jusqu’à 11 % en 2014-15 avant de remonter légèrement ces dernières années. Et pourtant, le mouvement reste relativement contenu en France, avec une part du financement sur projets autour de 20 % quand il dépasse 50 % en Belgique ou au Royaume-Uni comme le montrait une récente étude à l’échelle européenne. Parmi les critiques formulées contre le financement sur projets, outre son caractère chronophage (de la soumission du projet à son expertise et son suivi), on retrouve souvent la crainte d’une standardisation de la recherche et d’un manque d’audace de la part de chercheurs ayant intériorisé les mécanismes de sélection pour se donner les meilleures chances de décrocher un financement. À l’horizon : le risque d’une science un brin aseptisée, qui prend moins de risques, où, pour le résumer d’une formule anglophone, les chercheurs « play it safe ». Les financeurs de la recherche connaissent bien ces travers : la preuve en est donné ces derniers jours par l’Institut national du cancer (INCa). Soucieux de faire progresser la cancérologie pédiatrique, il vient de lancer un appel à projets PEDIAHRG-2020, pour « High risk, high gain » (hauts risques, gains élevés), dont l’objectif est clair :

Il s’agit de financer des projets de recherche originaux et audacieux (conceptuellement nouveaux et risqués) qui n’entrent pas dans le cadre des appels à projets traditionnellement existants.

Institut national du cancer

L’INCa reconnaît ainsi implicitement que ses modes de financements habituels sont très (trop ?) conservateurs, et ne débouchent pas sur des innovations de rupture nécessaires pour faire progresser le domaine. Comme toute institution, l’INCa doit rendre compte de l’utilisation des fonds qui lui sont alloués : il peut être tenté de jouer la prudence en finançant des projets moins risqués, aboutissant « à coup sûr » à des publications dans des revues très cotées (la mesure de son impact la plus facilement accessible), au détriment de projets aux résultats potentiels plus innovants mais plus incertains.

Retrouver la date de naissance d’une idée

Alors, les financeurs de la recherche sont-ils frileux face à la nouveauté ? Pour en avoir le cœur net, Mikko Packalen, de l’université de Waterloo (Canada) et Jayanta Bhattacharya, de l’université Stanford (État-Unis), se sont penchés sur l’un des mastodontes de la recherche biomédicale : les National Institutes of Health (NIH), l’équivalent américain de l’Inserm, au budget colossal de 38 milliards d’euros pour l’année 2020.

Au lieu d’analyser les projets soumis et d’étudier quels critères permettent de passer les fourches caudines des comités de sélection des NIH, les deux économistes de la santé ont étudié un corpus de 24 millions de publications parues entre 1946 et 2018, dont une fraction mentionne un financement des NIH. Pour chaque publication, ils ont identifié dans son titre et son résumé les mots figurant dans le Unified Medical Language System, un thésaurus médical contenant 5 millions de concepts biologiques et médicaux (le nom d’un virus comme SARS-CoV-2, d’une molécule comme l’hydroxychloroquine, d’une pathologie comme le Covid-19 ou encore d’une technique comme la PCR), regroupés en 127 idées-types. À chaque idée-type, ils ont associé un champ disciplinaire (enzymes, mycoses, gériatrie ou encore contraception), déterminé par celui de la revue dans laquelle l’article est publié, en utilisant la classification de la Bibliothèque américaine de médecine. Ainsi, chaque article est associé en moyenne à 7 idées et 1,5 champ disciplinaire, représentant une dizaine de couples idée-discipline, cette notion de couple permettant de déterminer la circulation des concepts d’une discipline à l’autre. Dernière étape, identifier la première occurrence de chaque couple, l’acte de naissance publique de cette association, pour ainsi reconstituer le fil des découvertes dans le domaine biomédical depuis les années 1950.

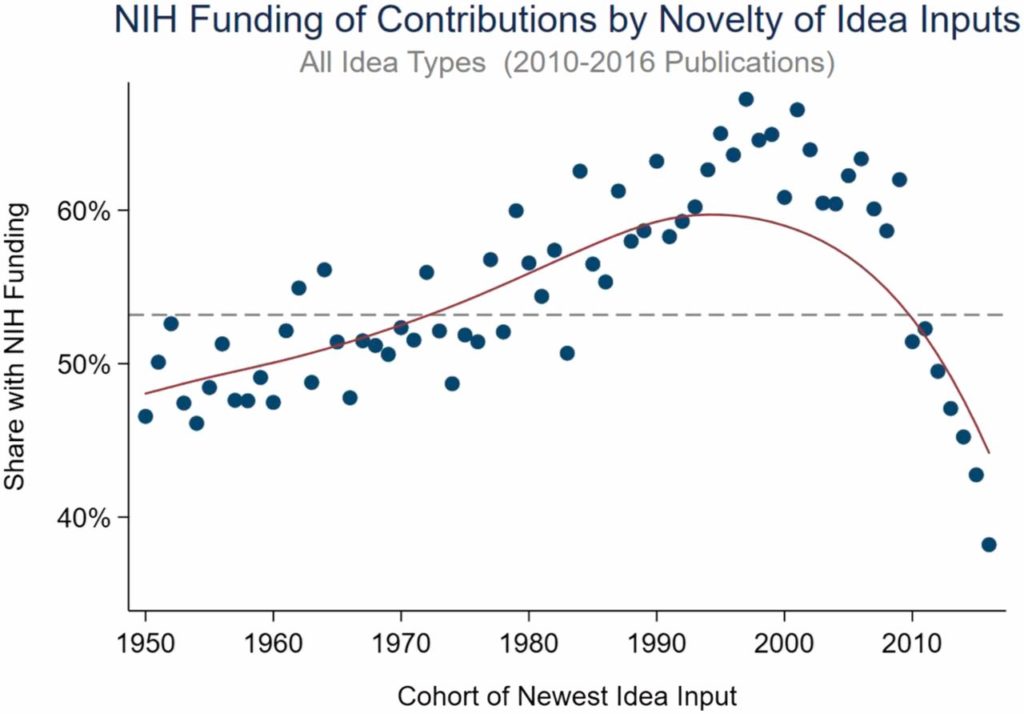

Les économistes ont ainsi classé le corpus d’articles en fonction des années où ont émergé les idées auxquels ils font référence, puis ont mesuré pour chaque année la proportion d’articles associées à ces idées qui ont bénéficié d’un soutien financier des NIH. Résultat : les NIH financent les idées neuves… mais pas trop neuves. Si on regarde les travaux publiés entre 2010 et 2016, on voit apparaître une cloche : les travaux inspirés d’idées ayant émergé entre 1990 et 2005 sont plus fréquemment soutenus par les NIH (plus de 60 %), alors qu’on tourne plutôt autour de 50 % pour des idées bien établies, apparues avant les années 1970, et encore moins pour les travaux s’appuyant sur les idées les plus récentes, apparues après 2010. Si l’analyse des travaux publiés dans les années 1990 fait apparaître une même courbe en cloche, le décrochage apparaît beaucoup moins net pour les idées les plus récentes. Bref, les NIH sont devenus plus conservateurs, ou disons frileux, au fil du temps, soutenant moins fortement les idées les plus novatrices.

Fonda vs clinique, le choc des générations

L’analyse s’est affinée pour tenter de mieux comprendre cette cloche de l’innovation. Les 127 idées-types ont été classées en grandes familles, séparant notamment la recherche fondamentale (au laboratoire, attachée à comprendre les concepts) et la recherche clinique (à l’hôpital, plus appliquée vers le développement de traitements et de dispositifs médicaux). Et la différence est nette. Si on retrouve une même courbe en cloche pour la recherche fondamentale, les idées qui lui sont associées sont bien plus soutenues (en moyenne autour de 65 %), avec un apex de la cloche au-dessus de 70 %, là où les idées associées à la recherche clinique se retrouvent moins financées quelle que soit leur ancienneté (autour de 55 % au maximum). Plus embêtant, le décrochage sur les idées les plus novatrices est marqué en recherche clinique, démontrant une plus faible appétence pour la nouveauté de la part des NIH dans ce domaine, peut-être car les travaux sur les médicaments les plus innovants sont pris en charge par l’industrie pharmaceutique ou les hôpitaux directement.

Enfin, les économistes sont allés un cran plus loin et ont observé cette même courbe à l’échelle de certaines idées-types. Ils en ont tiré la conclusion que la cloche d’innovation n’est due qu’à la forte attraction de certaines idées-types pour la nouveauté, comme notamment la génétique. Si l’on écarte ces quelques concepts très friands d’innovation, le financement est finalement assez similaire pour toutes les idées… à l’exception des plus récentes, qui sont presque systématiquement moins soutenues par les NIH.

Alors que toutes les données et les algorithmes utilisées par cette étude sont en libre accès sur les serveurs de l’université Stanford, il serait intéressant de voir s’il en est de même pour les études financées en France. Et les résultats pourraient être peu à notre avantage… Dans une autre étude utilisant la même méthodologie, Mikko Packalen a notamment établi un classement des pays selon le caractère innovant de leur recherche : la France se classait 25e, bien loin derrière le trio de tête constitué des États-Unis, de la Corée du Sud et de Singapour.

Source : M. Packalen et J. Bhattacharya, NIH funding and the pursuit of edge science, PNAS, 19 mai 2020.

Crédit photo : Mike Rohde – Flickr (CC BY-NC-ND 2.0). ; Guillaume Frasca (CC BY-NC-SA 4.0).